まめらびブログ

-

塩分のとり過ぎは血圧を上昇させ、心臓や腎臓にも悪い影響を及ぼすことは、皆さんご存知でしょう。でも、どうやって減塩したらよいか悩ましいですよね。

今回はお勧めの減塩法を紹介します。

〇出汁(だし)を効かせる。昆布やいりこ、鰹節、干し椎茸の風味で。

特にオススメは干し椎茸の出汁です。香りが強く和食だけでもなく中華や洋食にもアレンジ可能です。戻した椎茸は、一緒に料理に入れれば食べ応え抜群です。

〇塩が含まれている食品の塩味を利用する。

かまぼこなどの練り物やベーコン・ハムなどの加工品には多くの塩分が含まれます。それらの食品を控えるのも大事ですが、炒め物の中に入れ、塩や醤油などを少なくしましょう。

〇トマトケチャップを利用する。

ケチャップの材料であるトマトにはうまみ成分である、グルタミン酸が豊富です。調理の際に使用する醤油や味噌などの半量をトマトケチャップに置き換えると約30%を減塩することができます。

〇醤油やソースなど、「かける」より「つける」。

刺身など醤油をつけた側を舌に当たるように食べると醤油の味をしっかり感じられます。

〇塩味の代わりに酢、柑橘類、香辛料、香味野菜を活かす。

お刺身にすだち等を絞ってかけ、醤油を少なくする。

〇とろみをつけて満足感を得る。

片栗粉などでとろみをつけることによって食材に全体に味が絡みます。

今回は特にお勧め!トマトケチャップを使ったメニューを紹介いたします。

【トマトケチャップで減塩!サバの味噌煮】1人前215kcal 塩分 1.4g

(材料) 2人分鯖 2切れ(1切れ70g前後)

水 100ml

砂糖 大さじ1杯

酒 大さじ2杯

生姜千切り 適量 (チューブでもよい)

味噌 大さじ1杯

トマトケチャップ 大さじ1杯

(作り方)鍋に水、砂糖、酒、生姜を入れ火にかける。

煮立ったら鯖を加え、ふたをして弱火で10分煮る。

味噌、トマトケチャップを煮汁で溶きながら味がなじむまで煮る。

ヘルスサイエンスセンター島根 管理栄養士 杉谷幸恵(監修)

-

まめらびの“健康診断の基礎知識コーナー” No.3 ~尿酸値について~ 2022年05月19日

尿酸値っておしっこの検査と思っている人はいませんか?

尿酸値の検査は、おしっこの成分の検査ではありません。血液中にある尿酸を検査しています。尿酸というのは、細胞の成分であるプリン体が分解されてできる老廃物のことで、血液中の物質です。

ここで、雑学を一つ。プリン体といっても、まめらびの大好きなプリンとは関係ありません。スイーツのプリンの語源はプディングですからね(笑)

さて、話を戻して、血液中の尿酸濃度が基準値より高いと「高尿酸血症」と診断されることが多いのですが、特に、8.0mg/dl以上だと、風があたっただけでも激痛が走る「痛風」や「腎臓病」などが起きやすくなります。

血液の尿酸が上昇すると、飽和溶解度をこえて関節内に尿酸の結晶が溜まります。この結晶を白血球が処理するときに発作が起こるのです。

そのため、痛風になる人は発作を繰り返すこととなり、常に正常値を保つ必要があります。また、尿酸値が高いと、動脈硬化が進んで「虚血性心疾患」「脳梗塞」を引き起こすことがあるので、要注意です。

肥満や食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎなどに気をつけないとね。

-

すっかり暖かくなり、たけのこが取れる季節ですね。たけのこと言えば、たけのこご飯!!

今日は余りご飯でも作れる、たけのこの混ぜ込みご飯を紹介いたします。

【材料】(2人分) 1人前300キロカロリー

ご飯 300グラム

茹でたたけのこ 60グラム(小1/2)

油揚げ 30グラム(1/2枚)

☆だしの素 小さじ1

☆醤油 大さじ2弱

☆酒 大さじ1

☆みりん 大さじ1

お好みで、鰹節・青のり

【作り方】

1 たけのこ・油揚げは細切りにする。

2 1をひたひたの水で軟らかくなるまで火を通す。

3 ☆の調味料を入れ、水気が少なくなるまで煮る。

4 温めたご飯に2を入れ、まんべんなく混ぜる。

5 器に盛り、お好みで鰹節、青のりをかける。

6 出来上がり。

*たけのこは米のとぎ汁と米ぬかで茹でますが、米ぬかがない時にはお茶パックに生米を入れたものを代用すればよいです。

ヘルスサイエンスセンター島根 管理栄養士 杉谷幸恵(監修)

-

まめらびの“健康診断の基礎知識コーナー” No.2 ~血糖値について~2022年04月25日

今回は血糖値について紹介します。

血糖値の検査を受けるときは、お腹をすかせていくことが多いですが、これは、とても大事なことなんですよ。なぜって、空腹時の血液中に含まれるブドウ糖の量を調べているからです。

ごはんを食べると誰でも、血糖値が上昇しますが、そのスピードは人によって異なります。そのため、食後の血糖値では、個人差が大きくでて、正しい判断ができなくなってしまいます。お腹がすいているときの血糖値を測定する検査ですので、内緒でおやつを食べたりしないようにしましょうね。

例えば空腹時の血糖が126mg/dl以上の場合には「糖尿病」が疑われ、さらに詳しい検査(ヘモグロビンA1c、尿中アルブミン、ブドウ糖負荷試験など)が必要になります。

糖尿病の他にも、空腹時の血糖値が高いと「膵炎」や「甲状腺機能亢進症」といった病気が疑われます。

一方、基準値[FPG(空腹時血糖)99以下]より低い場合でも注意が必要です。空腹時血糖が極端に低い場合には「インスリノーマ」という「膵臓腫瘍」が疑われます。

もし「要精検」という結果がでたら、内科または糖尿病内科でできるだけ早く受診してくださいね。

何事も早期発見、早期治療が肝心です。

-

よく「疲れたら、甘い物を食べると、疲れが取れる」といいますよね。

本当に甘いものを取ると疲れが取れるのでしょうか。

答えは“NO!”です。

甘いものを食べると、不足したエネルギー源が補給されるため、疲れが取れたり、すっきりした感じがします。でも、実は甘いものを食べても疲れは回復しません。血糖値が上がることで一時的に元気になった感じがするだけです。

じゃあどうすればいいのでしょうか?

・クエン酸を取ろう!

体の中の疲労物質(乳酸)を分解して疲れをとるのがクエン酸です。

クエン酸を多く含む食べ物は酢、梅、柑橘系の果物(レモン・みかん・グレープフルーツ)、キウイ・トマト、パイナップルです。

・ビタミンB1を取ろう!

ビタミンB1は糖質の代謝を助け、身体のエネルギーを作り出すために重要な栄養素です。

ビタミンB1を多く含む食べ物は豚肉やうなぎです。

・たんぱく質を取ろう!

たんぱく質は臓器や皮膚などを構成するために必要な成分であり、身体の体調を調整する働きがあります。鶏肉のレバーやささみなどはストレスを緩和し、胸肉には疲労回復効果があります。

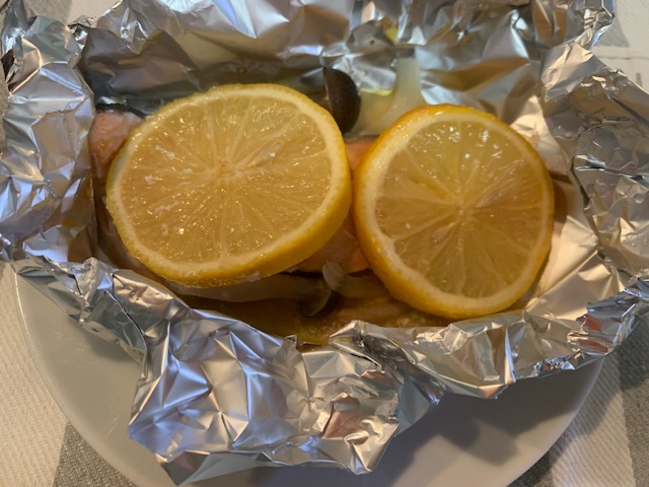

【おすすめクエン酸レシピ・鮭のお手軽レモンホイル焼き】1人前150kcal

(材料)

鮭(白身魚でも良い) 1切れ

しめじ・玉ねぎなどの野菜類 20g

レモンスライス(薄切り) 2枚

塩 少々

〇薄口しょうゆ小さじ1

〇バター小さじ1

〇白ワイン 小さじ1 (あれば)

(作り方)

1 野菜は細切りにする。しめじはいしずきを取りほぐしておく。

2 魚は塩しておく。

3 ホイルに野菜、魚、レモン、〇の調味料を入れ、包む。

4 トースターで魚に火が通るまで焼く。(15分)

出来上がり♪ホイルごと、フライパンで蓋をして焼いても大丈夫です。

ヘルスサイエンスセンター島根 管理栄養士 杉谷幸恵(監修)